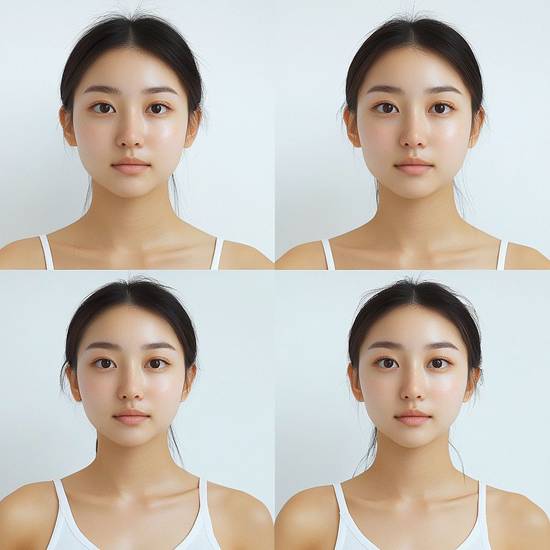

說到吳亦凡的臉型,絕對是娛樂圈的“矛盾美學”代表——瓜子臉的精致感撞上偏方下巴的力量感,組合成一種帶棱角的V字臉。這種搭配既能hold住漫畫美男的銳氣,又多了傳統帥哥的骨相底氣,成了他顏值的標志性符號。

一、瓜子臉+方下巴,天生一張“矛盾感神顏”

仔細看吳亦凡的臉型輪廓:上半張臉是典型的瓜子線條,顴骨到太陽穴的過渡流暢,顱頂高度優越,側面鼻額角接近112度的標準立體度,完全符合小臉美學。但下半張臉卻悄悄“叛逆”——下頜骨傾斜度高,下巴偏長且帶一點方鈍感,尤其放松時下頜骨的折角隱約可見。這種組合讓他的臉既有精致度又不顯女相,冷感中自帶荷爾蒙沖擊力,像精雕的石膏像突然有了活人的生動棱角。

早年總有人質疑他削骨或墊下巴,畢竟那會兒娛樂圈流行一刀切的尖V臉。但翻出他15歲的籃球場舊照就懂了:小麥膚色少年穿著球服,下頜的方鈍感和現在的輪廓如出一轍。粉絲調侃這是“媽媽送的禮物”,遺傳骨架的天然混搭,反倒成了整形都難復制的辨識度。

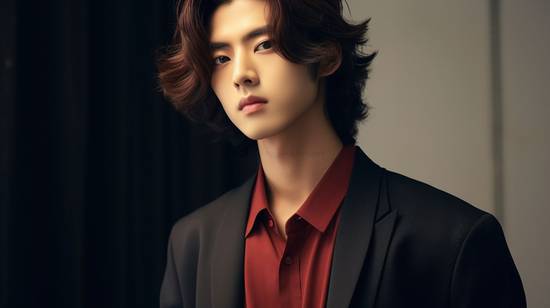

二、為什么娛樂圈獨愛他的“建模V臉”?

V字臉在男星中早不是新鮮事,蔡徐坤、王鶴棣等頂流清一色窄下巴。但吳亦凡的版本更“奢侈”:既有漫畫感的尖銳下巴,又有現實感的骨骼支撐。拍《老炮兒》時下巴線條鋒利如刀,后期瘦身回歸又靠12%的體脂率讓骨相再度凸顯。這種骨肉勻停的底子,讓他能駕馭嘻哈的粗糲和奢牌的矜貴兩種畫風。

動畫電影《新神榜:楊戩》上映時,觀眾集體玩梗:“這臉比《爵跡》里的吳亦凡還像吳亦凡!”他的臉成了二次元建模的參照系——高顱頂撐起銀白發色,三庭五眼比例接近教科書標準,下頜折角卻比虛擬角色更真實。這種矛盾恰恰戳中當代審美:要精致,但不能假;要氣場,又不能糙。

三、普通人的“吳式V臉”能復制嗎?

別急著動刀!他的臉型精髓在于原生骨骼的巧妙平衡,盲目跟風可能翻車。但普通人可以靠這些思路靠近同款質感:

? 骨相不夠,修容來湊:用灰棕調修容粉在顴骨下方畫三角區,下巴兩側掃“ㄑ”字陰影,視覺收窄下庭;

? 發型制造“頭包臉”:高顱頂是V臉的關鍵助攻,蓬松燙發或背頭能拉長面部比例;

? 體脂管理定勝負:他巔峰期的鋒利下頜線離不開12%體脂率,對普通人來說,減脂比削骨更安全有效。

說實話,臉型本無標準答案。但吳亦凡的“方圓之爭”能殺出重圍,恰恰證明:所謂神顏,贏在把缺陷活成特色。與其糾結下巴多0.5厘米的弧度,不如像他那樣——把骨骼差異變成個人辨識度的勛章。